Cet article est réservé aux abonnés PREMIUM

Inscrivez-vous et abonnez-vous pour lire cet article et accéder à la bibliothèque complète des articles réservés aux abonnés PREMIUM.

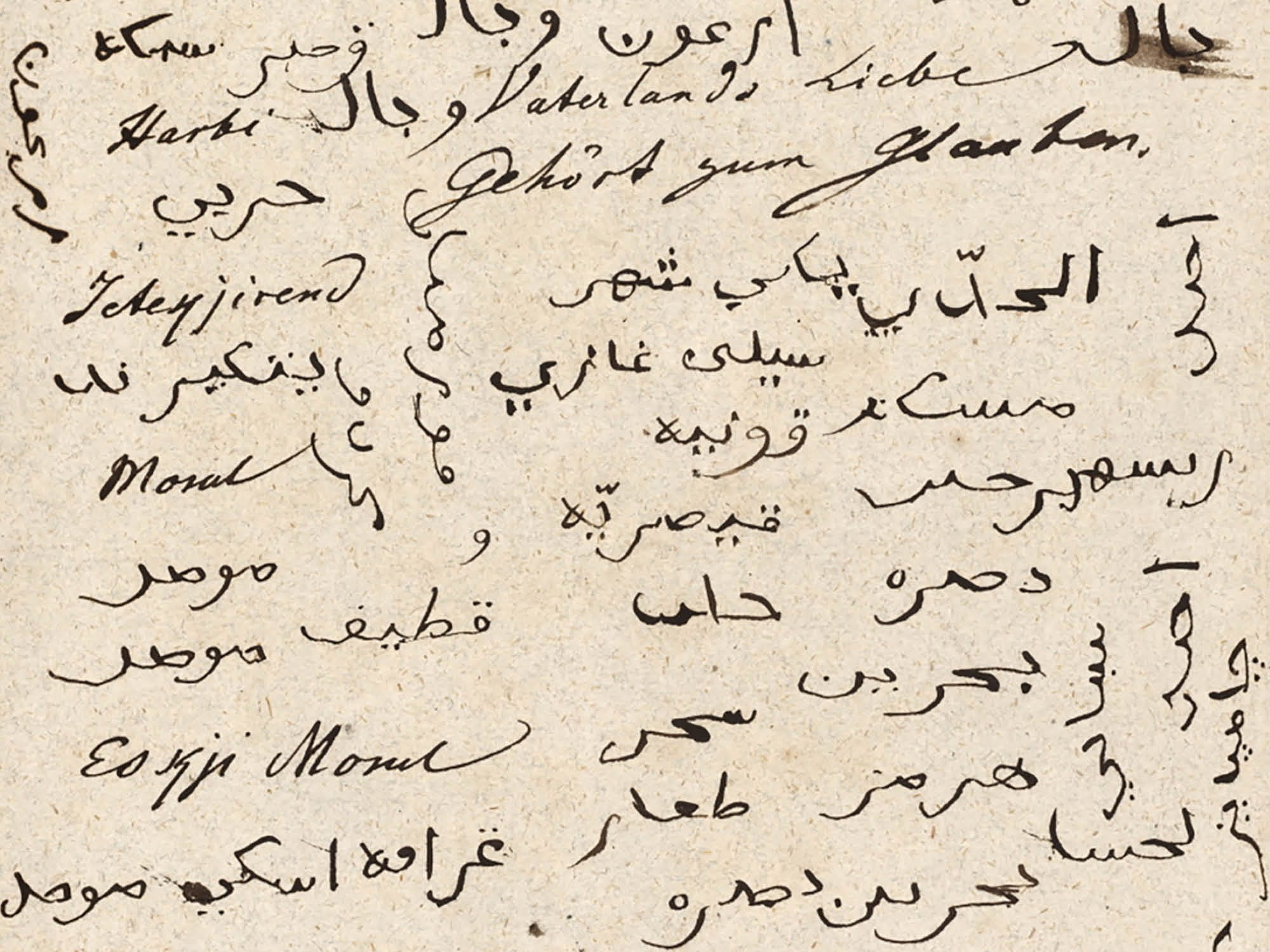

S'inscire maintenant Vous avez déjà un compte ? Se connecterTout au long de sa vie, Goethe cultive un intérêt pour les cultures étrangères, et en particulier pour leurs littératures. Il prend ainsi part de manière approfondie à la culture « orientale », indienne, chinoise et iranienne antique ou perse-islamique.

Inscrivez-vous et abonnez-vous pour lire cet article et accéder à la bibliothèque complète des articles réservés aux abonnés PREMIUM.

S'inscire maintenant Vous avez déjà un compte ? Se connecter